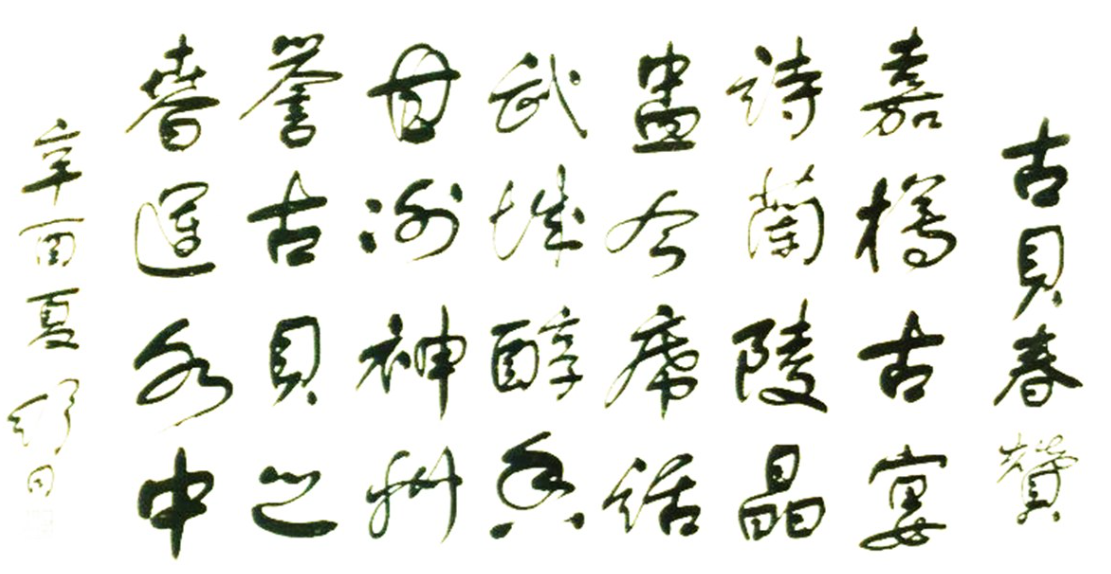

1981年夏天,舒同為古貝春公司書寫了《古貝春贊》

毛澤東《沁園春·雪》齊延慶 書

□齊延慶

初冬的微風,似乎也帶著墨香。2025年11月25日,是舒同誕辰120周年的日子。這個日子,對于中國書法界,對于德州這片土地,都有著特別的意義。舒同是中國書法家協(xié)會的創(chuàng)始人和第一屆主席。20世紀70年代末和80年代初,他曾兩次為古貝春公司題名、題字。

一個多月前,《人民周刊》雜志社在北京主辦了紀念抗戰(zhàn)勝利80周年舒同書法作品展暨座談會。在德州,11月22日,德州市文化產業(yè)促進會、山東省儒商研究會德州聯(lián)絡處、德州市志愿者服務總會、德州市慈善文化藝術協(xié)會共同承辦了系列活動,像是運河文脈的一次深情回響,將“文韻儒風、運河潤業(yè)”的主題,浸潤在對舒同先生的集體追憶里。而早在今年5月,我們就向全國的舒體傳承人發(fā)出誠摯的作品邀約。稿件如雪片般飛來。經過專家學者們審慎而細致的初評與終審,一部厚重的《舒體作品集》終于在11月初編輯完成。活動期間,主辦方還精心制作了舒體書法精品明信片以及活動紀念封。

舒同是革命戰(zhàn)爭年代成長起來的紅色書法家,曾被毛澤東主席稱贊為“黨內一支筆”“馬背書法家”。舒同取法顏字,但又博采眾長,獨創(chuàng)“舒體”。他親口說過,自己的書法是“七分半”,即真、草、隸、篆、行各一分,顏、柳各一分,何紹基半分。我常想,是什么讓我對舒同創(chuàng)立的“七分半”書體如此癡迷?或許,正是那字體背后博采眾長的歷代筆法精髓,是那筆墨間蘊含的深厚政治素養(yǎng)與文化積淀。這份癡迷,引導著我走上長達四十余年的研習之路。在不斷研習舒體并嘗試將其與顏體、何紹基書風相融合的過程中,我逐漸摸索出屬于自己的書寫路徑。回首這段旅程,清晰可見三個深淺不一的腳印。

第一個腳印,留在了20世紀70年代初。那時,我如獲至寶地得到了兩張舒體復印件:一張是“鼓足干勁,力爭上游,多快好省地建設社會主義”;另一張是舒老為中醫(yī)藥的題詞。那時,書法課還是小學到初中的必修,我們照著顏體、歐體的字帖寫“大仿”。升入高中后,我擔任學校壁報組組長。就在那時,舒體那獨特的筆畫結構、內在的線條質感,悄然在我心中埋下了種子。

第二個腳印,是我的視野從書齋案頭轉向了更廣闊的天地。我開始主動結交書友,在交流中互相切磋琢磨。記得在中學任教和于官屯公社工作期間,書寫會標和大型榜書成了我的分內事。1977年秋天,我寫下的“人民公社一定要把小麥種好”的大字標語,引來下鄉(xiāng)知青李慶豐的注意,他直言喜愛這種字體,盡管當時他還叫不出這字體的名字。因舒體結下的緣,讓我們成了共同研習的伙伴。后來,與武城縣廣播局退休局長王秉新的相識,則直接促成了德州舒體學會的誕生。

“臨淵羨魚,不如退而結網”,我深信此理。書法之道,無捷徑可走,唯有持之以恒的苦功。20世紀80年代初的那個酷暑,我依然堅持每日楷書日課,并前往德州文化宮,為市民現(xiàn)場書寫。汗水沒有白流。1984年,我的作品首次入選全國書法大賽。

人生的轉折有時不期而至。1987年11月,我調至德州地區(qū)計劃委員會。在新的工作崗位上,筆墨仍未離手。市里許多重要會議和活動的會標、標語,也常由我執(zhí)筆,幸得各方認可。為了博采眾長,我開始與外地研習舒體的書家書信往來,也常利用假期向專攻舒體幾十年的王秉新請教。最難忘的是,他帶我赴北京西山拜見舒同先生。先生雖年事已高,仍仔細點評了我的習作,那親切的教誨,至今言猶在耳,溫暖著我的藝術生命。

踏下第三個腳印,我面對的已不僅是技藝的錘煉,更是如何突破形似、捕捉神韻,并最終形成個人書風的瓶頸。這是一條更為孤寂的路。“魂韻出舒同,書風則不同”,成了我砥礪前行的座右銘。在這艱難的摸索中,也偶見星光照亮。

我先后五次在國家與省發(fā)改委系統(tǒng)書畫比賽中獲得一等獎;曾受市委、市政府委托,為來德州視察的中央軍委副主席遲浩田榜書“武”字等作品,承蒙首長贊許;2013年,我完成了三套《唐詩三百首》的書法創(chuàng)作,九百余張宣紙連綴起來,長達1公里有余,后被一位收藏家全部收藏;2017年,我入選全國五省“舒體八俊”作品展,《人民日報》及其海外版等媒體為此作了專題報道。此外,我的筆墨也留在了許多景區(qū)。題寫的著名商標累計超過二百件。多年來,我無償捐贈書法作品三千余幅,其中不少隨德州市領導出訪,作為文化交流的使者漂洋過海。

在長期的筆墨耕耘與社會服務中,我也獲得了一些榮譽。其中,“德州市五星級志愿者”這個稱號,于我最為珍貴。它提醒我,藝術的終極價值,在于服務社會、溫暖人心。不圖虛名,不慕浮利,只愿做舒同先生藝術精神與奉獻品格的一名忠實傳承者與踐行者。這條路,我將繼續(xù)走下去,用我余生的每一個筆墨春秋。